作者:徐载平

编者按

《杨乃武与小白菜》是根据清末发生在浙江余杭县的一桩冤案编写的地方戏戏名。南方有沪剧《杨乃武与小白莱》,北方有曲剧杨乃武与小白菜》,许多剧种争相演出。以后搬上了银幕,片名也叫《杨乃武与小白菜》。戏剧在真实的事件基础上,进行了艺术加工,具体情节与人物都和那一冤案有不少出入。杨乃武是冤案中男主角的真实姓名;小白菜则是指冤案的女主角葛毕氏。一百年前这桩冤案发生时,曾轰动了京沪杭,上海申报在案件审理过程中作了连续报道。本文引用的申报报道原文,除“胡侍郎重审此案后向朝廷上奏折”及“胡侍郎上奏后刑部官员驳斥奏稿”未查到出处外,其余均与原报进行了核对。

申报关于杨乃武案的报道经过,可供多方面的研究参考。它不仅是研究报纸的社会舆论作用的资料,而且也是研究新闻报道、新闻文体等方面的发展的参考资料。

晚清四大奇案之一—―杨乃武与小白菜案,百年前哄动朝野。这样为人们所瞩目的案子,我们现在所能看到的,只有申报上有限的报道。但是,从新闻史的角度来看,这些有限的报道,对于研究我国早期报纸上的社会新闻,却是颇有价值的资料。:

报纸推销员 新闻撰稿人

由于清王朝采取了闭关自守和压制人民言论自由的政策,使我国的新闻事业,比外国迟了二百多年。一直到一八四〇年中英鸦片战争之后,中国被迫订了五口通商条约,对外开放,近代化的新闻事业才传到了中国。杨乃武与小白菜的案件,发生在清同治十二年(一八七三年)。当时,上海只有一家英国商人美查办的申报。虽说是一家报馆,但其内部却不象后来的报馆那样有编辑部、采访部,有通讯员、访员、特约记者、特派记者等等的专职人员;申报上刊登的是从外文报纸上翻译的新闻,并转载一些香港中文报上的报道

和北京印发的京报——邸报的内容。杨乃武与小白菜一案的发生地余杭县,以及临近的杭州府,根本没有报馆,也没有外地派去采访的通讯员或特派的访员。所以这件案子发生之初,杨乃武受冤的事虽在当地传开,从报纸上却根本看不到。申报馆为了推销报纸,在杭州设了一个分销处,并规定分销处的推销员除推销报纸外,还必须兼任撰述当地新闻的工作。他们连起码的新闻知识也没有,写出来的新闻报道是可想而知的了。

同治十三年间,也就是杨乃武与葛毕氏案发生后大约五个月左右,这件案子已经过余杭县初审,把杨乃武与葛毕氏定成死罪,并将案子移解到杭州复审。杨乃武与葛毕氏的冤情在杭州传开了,申报在杭州分销处的推销员便写了一个稿子寄到申报,于一八七四年四月十八日刊了出来。

初次报道 舛错甚大

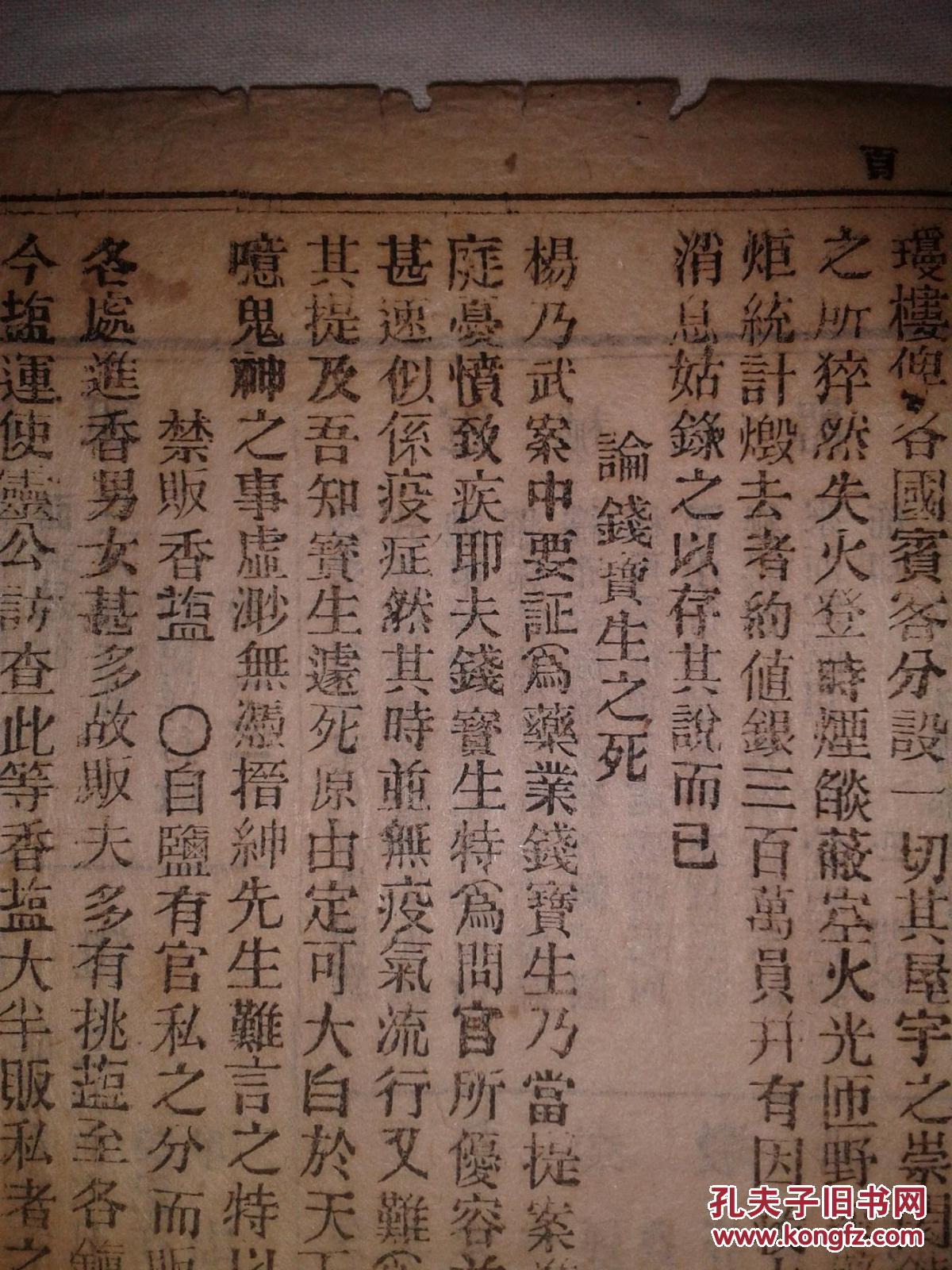

原文如下:

“禹航生一案,固已定谳,尚未奉准部议。且闻其姊赴都京控,已由清江一带因患病折回矣。又闻该革举于省中城隍庙,各发(复)审委员审阴堂时,呼品泉救我等语。品泉者,卖浆死者之号也。语多支离,遂尔定谳。闻禹航生实日多隐慝(恶),故今若有魔魅缠绕者,固不仅此案有疑窦为其惜也。读书人平日自省工夫,所以较切磋为尤亟川。噫,可畏哉!”

这篇报道把一个余杭县里的举人杨乃武,写成是“禹航生”,人名都不对头;什么城隍庙审阴堂时,若有魔魅缠绕,更是荒唐。可是它也还有一些新闻价值:一、它说明这个案子在县里初审已判定二人死罪;二、杨乃武的姊姊上京控告,走到清江一带,因患病折回;三、此案在省中(杭州)复审。

夹叙夹议 态度鲜明

一八七四年十二月,申报再次报道了杨乃武案。此时,杨案经过多次复审,杨乃武与葛毕氏不但没有得到昭雪,反被复审官多次严刑拷打,仍被定为死罪。冤情愈深,民间对此冤案叫喊得愈凶,从杭州传到上海。申报创办人美查为使报纸吸引读者,推广销路,增加盈利,便着人多方探听此案的消息,加以报道。

十二月十日,申报在一版头条发表了有关报道。从体裁上看,这是一篇夹叙夹议的文章。从内容上看,它比八个月以前发表的那篇报道,不恒叙事详尽、准确得多,而且态度鲜明,在一定程度上揭露了封建社会的黑暗,并敢于向封建官僚陈述一些民间的意见。原文如下:

“本馆近两日连录余杭杨詹氏再乞都察院奏请救刑部复审呈稿一纸。此案干系重大,核其大略:该县民葛品连于十月初九日被乃妻葛毕氏加毒毙命,葛品连母疑而告县,呈内惟葛毕氏是指。知县验勘讯情,拟以举人杨乃武与葛毕氏通奸,与伊夫构嫌,因办毒药使该氏毒死其夫。杨乃武之妻詹氏,又呈控系(县)里书某与葛毕氏通奸,县令肆私刑迫葛毕氏及其姑,使招供杨乃武为上,又吓迫药材店户某,使诬供于某日卖毒与杨乃武。案属父母官逞机嫁罪于无辜之绅士,以图报私仇,其私仇者,盖谓系杨乃武丁前时抗拒滥索钱粮是焉。按此事在远人固无以决定其是非,盖药材店户是否为县令所迫供?葛毕氏及其姑是否又为所怂恿?是皆远人所难悉者。或者此案杨乃武实为正犯,故欲尽力百端以希幸脱厥罪,亦不可知也。虽然舆论街谈亦不可不察巧。设使此案实系杨乃武受屈,县令全不顾忌,放胆肆私以枉例害民,古今天下之冤实无甚于此也,可谓奇而益奇之冤也。查被者本有科名之人也,以枉例使有科名无罪辜之人陷法死于非命,又于死前极加五刑,使之七次昏绝,惨虐冤抑,更孰甚于此耶?本馆前经切办上海一案之情(编者按:指杨月楼案),东西四方又经附和称惨,然案中之犯究有罪不可辞,不过驳陈其刑讯之惨,断定似为越例而已。今闻余杭之案,使实为冤案,则上海之事(案)反为所压矣。此案众心为之大疑,所求于各上司者,于复审之际,毋为同僚情分所惑,须彻底研鞠,使水落石出。若果系案犯图脱其罪,则宣告其细底,以期释解群疑,设使查明为冤案,务必体恤民隐,使知虽为官者犹必负罪,以昭公正也。本馆屡经说及刑讯之弊,今犹不惮质言厥大事,盖令藉此大案以明刑讯之理实为枉也。夫临民各父母官内自有廉明公正者;顾人性不一,百官之内亦有其秕必矣,乃任之以刑讯之权,小民既每难于上控,故遇肆私之官,而犯人辄迫于忍屈吃亏而已。案己类是而不闻于外者,恐之不免一叹。然近日于此刑弊之上,似义加一堕风矣:系官途又有互相回护之成习,明知一下官横行,且或私示以非,然犹必扶护,而不公加处分。两习并行,则民枉不可尽言,一县之人安有伸冤理枉之望乎?惟赖所任县令一人之性格公明与否。倘受屈也,民既有徒然上控者为前鉴,故惟有忍气吞声为上策。而各官既知其情,是以益加肆私事也。本馆之伸说此情者,虽代民人而所伸,然事亦于国家大计大为相系。余杭之案使果为冤案,而不为上司所伸,则枉政已可一谓至极矣。国内一人受屈,而国内即有一人怀二。愿谋国计

者,当念及此理,又当念及凡事自有极而必变之理也。再者,现在民人伸冤,则上司每委原问官复审,该民既已被原官刑迫,而使之再经其刑迫,此事实如杜禁上控。而特立此法者,既于理不符,而未免有涉于忍矣。所谓回护者,即为此也。惟望日后各官慎之又慎,无效如此办案,民定谓于公再世、龙图复生也。”

全篇文字,主要是指出:这件案子把杨乃武判成死罪是冤枉的。并说县令放胆肆私,枉断害民。末后还要求复审时不要再施刑虐,不要官官相护,要公正廉明,为受冤者昭雪。须知,这件案子,还在审讯中,报记把杨乃武的冤情加以揭露,并敦劝复审官员勿再枉断。这样直揭发封建官僚虐枉断的报道,当时在报纸历史上也是不多见的。

申报在刊登上述报道后约四个月,浙江巡抚杨昌浚泰上谕重审此案,杨又委派绍兴府和湖州府两位太守会同复审。申报便着人多方探听复审情形,并揭露在报纸上。

葛毕氏翻供吐真情 申报馆暗喻复审官

一八七五年四月十日,报出署名“鹫蜂老樵”稿件。原文如下:

“杨孝廉冤案,去腊蒙中丞特委绍府胡府两太尊会事,节经贵馆采访登报,事经两月有余,前后共审过十数堂。闻邻证人等以及药材店户,均云并无此事,即葛毕氏亦已翻供剖吐实情,竟云:前系刘大老爷叫妇人一口咬定杨乃武,便可免我死罪,妇人因与杨某向有宿嫌,遂尔仇攀。女人自知万无生理,何苦害人,反结来世冤仇,是以翻供等语。方谓从此追问究系何人毒害,可以水落石出;然闻问官得该妇人口供后,忽又加以重刑,似深恶其翻供。曾经昏绝二次,均用冷水喷醒,而妇人仍供如前。二月十三夜复又审讯,事甚

秘密,未能知其究竟。昨有余杭县署中人,说及署内有人与该妇通奸情密,知该妇翻供之信深为惶骇,业已宵遁,并搜括细软载宝而行,不知去向。旋悉此人于途次倾舟溺死,并资财亦沉水底矣。此言虽得自传闻,然幸逃显戮,暗伏冥诛,亦可见天道之不远,而理讼者正不得胶于一见矣。”

从这篇文字中,我们可以看到,葛毕氏在复审时,已经看穿了刘大老爷(即刘锡彤)对她的欺骗,明白自己的谋毙亲夫罪名是刘知县枉加给她的。希望复审官员为她仲雪此冤情,她自己能免受死罪是主要的;连带杨乃武也可免罪,这是次要的。葛毕氏在狱中,还与人做针线活计,不可能对自己受冤的情形只字不吐;别人也会对她讲认罪的后果。经过长时期的监狱生活,受过多次审讯,现在不会不清楚:只要承认了这个罪名,自己就万无生理。所以她在复审时翻供,是合乎情理的。复审官因她翻供,又加严刑。因为实在忍受不住,故尔只得又承认自己是谋死亲夫的主犯、杨乃武是主使人了。所以当时申报的这篇报道,可以说对这些严刑逼供、残暴虐民的复审官员,是很重的一次鞭挞;也是对主持正义为此案鸣不平的人的鼓励。

官官相护隐瞒翻供 申报大胆披露实情

葛品连之死是病死还是被毒死,是杨乃武与葛毕氏案的关键。而卖毒药的药材户钱宝生将毒药卖给何人?什么时间卖出?又是此案关键中的关键。

申报在一八七五年七月十六日刊出“审案传闻”,以武林来客的叙述,报道了药材户钱宝生翻供的情形。摘录如下:

“近据传说,谓胡宗师科试绍郡,未曾案临杭府,时杭州太守已先行单提钱宝生审问。钱宝生供称,杨乃武来买砒霜谓系毒毙老鼠事实有之,然在葛毕氏谋夫之后,而非在葛毕氏谋夫之前也。太守听供后,遂大怒喝问曰:事既如此,汝当日何有前言?钱宝生又供称:业经误听人言,累及无辜,深自悔恨。幸今天日重开,何敢再为攀诬,至丧天理?由是,太守益怒,且尚疑其假意翻供,命用极刑拷问,钱宝生昏晕四五次,而终称;我甘自死,决不再诬杨某。太守无可如何,始拍案数下,叹息数声,即行饬差带下,并嘱善为看守云。既而探其幕友,据称并未提钱某审讯,安有刑通之事?

“窃思杨乃武一案,其果被诬否,本馆诚不得而知,特此等案件,实与大经大法相维系,本应将一切颠末在公堂研鞠,俾大众咸知,以解群惑。果克如是,则本馆照录其事,亦不至轻听传言矣。无如杭官审问此案始终秘密,不欲轻予人知,则非藉所传闻,设杨乃武早经枉陷法网,在外人仍无一得悉其委曲也。以故,传述者即或非确,是亦问官故欲秘密之所致,于本馆又何尤焉?”

上面叙述钱宝生在复审时翻供的情形,我奋阅申报以外有关此案的文字记载,都没有这样的内容。有些有关此案的文字中指责复审官员,为什么对与杨案有重大关系的钱宝生,只初审一次,而不进行复审,可见其中有弊端。根据处理问题的常例,也是不可能的。如果上面的报道是真实的话,那就清楚了:复审时并不是没有审问过钱宝生,而是因为钱宝生不愿再诬攀杨乃武,推翻了原供,复审官为了包庇初审知县刘锡彤,把钱的翻案口供隐瞒起来,推说案情已明,不必对钱复审。

刊载杨乃武供词 痛斥审问官刑逼

申报在刊出“钱宝生翻供”后一个月,于一八七五年八月十四日报道了奉旨复审的胡侍郎审讯杨乃武的情形。现摘录如下:

“日昨本馆又录浙江学政胡侍郎复讯已革举人杨乃武一案之近闻,内载:胡侍郎询乃武:既犯王章,今日又有何说?况是案早经定案,何以又至翻供?如今可即明白直招,免得受用。杨即大声供称:严刑之下,何求不得。某既受人诬攀,原想见官之后,定能公断是非,再不想今日官官相护,只知用各样非法之刑。某理直气壮,问心无愧,岂肯招认乎!至于前供,亦是问官刑逼万分,某因痛极,只得妄招。至第二、三次,初问时,某以为天日重开;万不料事出一例,承问官都是一付刑求本领,乃武如何禁受得起?只得拼将一死而已。今知大人奉旨提问,某以为大有生机;如其又将严刑呵吓,则某已受尽苦楚,只得又招认矣。”

申报评述杨案 反对秘密审讯

申报在引述了杨乃武的供词后,又加以评述:

“壮哉!此言。中国刑讯之枉民,于此而尽包括于其中。在上者若能静思此言,其深有仁心,并怀公道者,岂肯仍令刑讯之弊其犹行于中国乎!夫刑讯之弊,本馆自开设以来,屡次力陈其非,近亦欣见陈御史奏陈其弊。且口,各项非刑,本干厉禁,无如各上官明知其非,确闻下属越例虐民又罔有参处者,故请饬令各省督抚严禁,不准再用非刑。可见人同此心,心同此理,并非本馆一人之偏见也。盖民为邦本,本固邦兴,岂有听人日残其邦本,犹能望其邦之兴旺乎?前任本埠知县常用极惨之刑,为中外远迩各新报称非者,而同城道台目击,既不阻止,又不参处,乃道台反升任按察,知县亦升道台。喜用非刑,纵容用非刑之人,均得高位,岂百姓反该受此惨刑乎,安得不生隐怨也?嗟呼!刚正之官,当勤求民瘼,不当惨残民体,何必以酷虐为能也。今杨乃武一案,京控二次,均奉旨交浙抚(编者按:即杨昌浚)复审,而浙抚仍照原案定断,故致有人奏参,泰旨交学政(编者按:即胡侍郎瑞澜)审办。”“现在杨乃武有罪无罪,固尚不能决定,本馆何敢多言。然胡侍郎承审此案,实为天下所瞻仰。如果审察实为无罪,侍郎宜破除同僚之情面,将案内弊实和盘托出,庶几流弊可有转机,而侍郎自必无负朝延重任之意,足以为法于天下,可传于后世也。但有一言,本馆不惮再进:惜乎!审办此案,仍然秘密,而不令人观瞻,上难制朝廷秉公为民之深忱,下难解浙省旁观众人之疑惑。倘果如此审办故,至丁并未刑讯,民间提言用刑,将来此案若能平反周不必言,若前断不差,不能平反,仍无以折服浙省士民之心也。顾尚幸侍郎能因乃武之言,遂改颜细问前情,杨乃武亦历诉冤诬。否则谣言又将大起矣。何也,因其秘密,而不使人皆知也。侍郎定能见及于此,自不待本馆之多言。但知无不言,亦新报之责也。未识侍郎肯采纳否?”

上面这篇报道,可算是对胡侍郎拒常合情合理的忠告。但胡侍郎并没有采纳,我行我素,官官相护,跟浙省巡抚杨昌浚一样,照原案判定,把杨乃武与葛毕氏判定死罪。

胡侍郎上赛折维持原判 登全文细分析矛盾歧异

在刊出胡侍郎审问杨乃武的报道后,申报又全文刊登了胡侍郎重审此案后向朝廷上奏的奏折。原文摘录如下:

“奉谕旨査办余杭县民葛毕氏因奸毒毙木夫葛品连一案,前因犯供狡展,未能定献。今考遗事毕,仍会同委员审办,供仍狡展。连日熬审,始据杨乃武、葛毕氏供认因奸谋毒各情,随提全案人证,复加研鞠。缘杨乃武葛毕氏均籍隶余杭县。杨乃武曾中式举人。葛品连亲母沈喻氏,即葛喻氏,因夫死故改适沈体仁,为葛品连聘定毕氏女为妻,凭中租得杨乃武所有房屋一间,莴于完姻锰,携赛同住。其职业为豆腐店帮伙,故时宿店中。杨乃武屡言葛品连手艺卑微,致葛毕氏与夫不睦。继见葛毕氏独处,即向调戏成奸。后非一次,并未给与钱物。嗣葛品连见杨乃武与落毕氏同坐共食,又闻杨乃武在葛毕氏房中教诵经卷,屡向其母沈喻氏告述。因力难与较,劝令早迁,当移往太平街口。杨乃武伺便往来。葛品连积于衷,藉腌菜迟,将葛毕氏贵打,葛毕氏将发剪落。杨乃武前往探询,葛毕氏诉述被夫殴辱欲剪发为尼。杨乃武起意,商令将葛品连毒后娶归,与伊妻不分嫡庶,并称有事伊一概承当。谋杀之计U定,乃中杨乃武向仓镇前药店钱宝生处,捏称毒鼠,头砒末携归潜交葛毕氏,嘱令乘便下手。不久,葛品连脚发流火,回家养病,令葛毕氏实桂圆、东洋参照汤调理。葛毕氏暗放砒末于汤内,递给服饮,旋即毒发呕吐。经邻人王心培通知沈除氏赶至,葛品连口不能言,移时身死。次日,沈噙氏见)身流血,疑系服毒、盘问葛毕氏,伊初言语支吾,继称杨乃武交给流火药。沈喻氏赴县呈控,未敢指实;经该县刘锡彤验系被奇身死。讯据葛毕氏供出听从杨乃武因奸谋译情由。据杨乃武供叨,与葛毕氏通奸,伊起意谋害,在钱宝生药店买砒等情。征该县传讯钱宝生,与杨乃武供词吻合。当将葛毕氏等拟,山臬复审属实。近料杨乃武之姊叶杨氏、妻杨詹氏冀为杨乃武脱

罪,同至沈喻氏家央求呈递息事,复先后令王阿木即王延培及姚士德强邀钱宝生投递悔呈;又崛人至监教葛毕氏翻供,俱未应允。杨乃武复自作呈词,将曾至葛品连家之何春芳及余杭县长子刘子翰,一并牵人,由叶杨氏出名赴都察院德门具控。经反复推究,供词金团,并非问官滥刑逼供。按律载妻因奸同谋杀死亲夫者,凌迟处死。又奸大起意杀死亲大之案,奸夫拟斩决。今此案葛毕氏因与杨乃武辽奸,所以谋毒本夫葛品连身死,葛毕氏合依律凌迟处死;杨乃武讯系该犯起意,其装点情节京控,应照诬告加等,惟罪已至死,无可复加,应即照本律科断。杨乃武斩立决。此案原拟罪名,查核并无出人,合并声明云云。”

上面胡侍郎的奏稿,说案中各犯及旁证都供称杨乃武是下海的主使人。而申报在此奏本发出之前,即已披露了杨乃武、葛毕氏、钱宝生翻案的口供。胡的奏本中没有一点证据去驳斥这些翻案的口供,是不会使人对这份奏本折服的。这篇奏本提到了杨乃武自作的呈词,里面牵连到何春芳及余杭县刘知县的儿子刘子翰曾去葛家。但奏稿中却没有说他们到葛家去干什么。杨乃武自作的星词里面,既然牵涉到他们,当然会说明他们到葛家去的目的。胡侍郎奏稿中回避了这些问题,漏洞是很多的。这本奏稿上奏朝廷以后,引起了上司的疑窦。所以,申报在刊登了上面的奏稿后,接着便刊出了下面的报道,用刑部官员的话,驳斥了奏稿。

“胡侍郎的奏稿上奏朝廷后,朝廷交刑部审核,当据刑部尚书崇实等检查浙江巡抚杨昌浚原题与胡侍郎的复讯,逐一详核,尚多歧异之处。如买砒日期先后不同。且钱宝生系卖砒要证,检同现供,仅在初审时在本县传讯一次,此后并不亲讯。是否曾与杨乃武当堂对质,案中也未叙及。案中有葛毕氏邻人王心培夜深时每闻葛毕氏门户有人进出之语;其来往之人究系何人,亦并未详述。以及其余各种疑点,实有讯究之必要,故一时不能核准。加以原籍杭州府所属之在京官员有十八人,以胡侍郎复审含混,已连衔在都察院投递公

呈,请递交刑部办理此案。朝廷以杨案公禀络绎不绝,供词又疑点极多,决解京审问。”

离开本文主题的一点背景材料

我写到这里,要提出个问题,就是为什么浙江省那么许多大员,要去包庇一个小小的余杭县知县官呢?难道他家中极富有,用钱财去行贿吗?我查阅中报却没有这方面的材料。原来,在同治和光绪初年,有一位京官姓李名慈铭,号莼客,浙江绍兴人,是翁国和的弟子,久官京中,对时事掌故,均甚关心。著有《越缦堂日记》,其中有这样一段:

余杭知县刘锡彤,为盐山人。大学士宝之同乡,乡试同年也。故葛毕氏案供及刘某时,承审官辄置而不问,且以非刑怵之!”

这是说刘锡彤是与大学士宝是乡试同年,故而许多复审官员在审讯时,每遇到门供对刘某不利时,便置而不问,并用严刑威吓犯人不敢再供出对刘某不利的口供。我们知道,清朝大学士的官职,非同小可,是相当于宰相的职位,没有人敢得罪。所谓乡试同年,就是同一省的读书人在同一年集于省城考试,考小了便称为¥人;这些同时考中的举人之间,彼此称同年。在封建社会的途中,需要有奥

援,才能爬上去,彼此借机结交、巴结,是常事。所以许多复审官知道刘锡彤有这个大来头,深怕得罪了他,对自己的前程不利。便不管冤枉不冤枉,枉断了此案。但也不能一概而论,有个别的人却能不同流合污。那就是湖州知府锡光,在参加复审时,虽然他没有平反此案,但却并未作出维持原判的结论。这勉强可算是浊中之洁,康中之佼佼者了。所以在朝廷最后判罪时,许多大员都为此案而革职,惟独他留在任上。

《越缦堂日记》中记载为此案作平反工作最努力的是翁同和。书中写道:

“闻主此驳者(即驳斥胡侍郎的奏稿)全出翁同和之力及尚书桑春荣争而得之也。当时浙人多言主谋杀葛品连者,实系杭知县刘锡彤之子某,及兵房吏某协谋,而嫁祸于杨乃武;且胁诱药肆人为之证,县幕友某为之策划。余杭士大夫言之甚悉。”因为李慈铭是翁的弟子,所以得知案的内情。休要说当时巾报的人事组织还不健全,采访经验还不成熟;就是有经验的访员,恐怕也很难采访到这样的新闻。当时翁同和虽是侍郎,但后来却担任大学士之职,慈禧太后还请他担任光绪皇帝的老师。此刻他在慈禧太后面前是能够说几句话的。故而胡侍郎奏稿上奏后,很快就被清驳复下来,并着胡侍郎将全案人犯解京,交刑部审讯。

要证起解身死 申报著文质疑

浙江巡抚杨昌浚以及奉旨复审的胡侍郎,奉朝廷谕旨,着其将全部案犯解京,交利部审讯。这时是一八七六年间。杨案起解时,申报有报道。现摘录如下:

“余杭谋夫一案所有药店钱宝生已死,前曾述及。兹悉杨中丞选派知县二员、佐杂二官员,分作三起,将案犯押解。头起为葛毕氏一犯,另派伴婆二名同往。二起为邻证及前京控抱告公禀辨冤之各犯。此皆先后起程。三起为杨乃武,定于二月二十八日起解。知县等官均已面禀中承,谓只能解到刑部交收,不能再候解回也。至邻证,均由余杭县酌给安家银二百两,始肯就道。惟钱宝生为买砒要证,忽不先不后,猝然身死,正未知日后如何审结耳。”

上文报道了杨案起解情况,并特意提出钱宝生猝然身死一事。一八七六年四月四日,申报又刊出了署名闻闻迦罗樾钓文章:“论钱宝生之死”。原文如下:

杨乃武案中要证为药业宝生,乃提案进京之际,适以病死,何若是其巧也?死时完患何症?曾否延医服药?均木缕悉。岂其拖累讼庭,忧愤致疾耶?夫钱宝生特为问官所优容,并未屡次到堂。此案中拖累较重者正复不少,何以余皆不死,专死宝生一人乎?又闻其死甚速,似系疫症,然其时并无疫气流行,又作为规。岂冥漠鬼神不欲此案之昭霸,而故概其魄耶?此次进京,未审提及宝生家属与否?如其提及,否知宝生死原内定可大门于天下。倘宝生之死实系鬼神为厉,则其家属又以不提及为幸;盖千里长驰,尤虑危机百出T。噫!鬼神之事,虚渺无凭,缙绅先生难言之。特以事出奇巧,无可推求,姑识如右,以待有识之士焉。

这篇文章明确指出战宝生死情大有可疑,印证了李慈铭日记中所说“胁诱药肆人为之证”,并与前文中说到的“刑部尚书崇实检查案件,发现钱供卖砒日期先后不同”,认为钱宝生所供有疑问等情节均相吻合。加上钱宝生在复市时,曾翻供过。这些都是极不利于维持原判的复审官员。通过钱宝生突然死去的报道,申报是提醒读者注意,钱宝生之死因可疑。

葛毕氏起解刊琐闻 呆呆子来稿鸣不平

随后,申报即于一八七六年四月十八日刊出了“葛毕氏起解琐闻”。原文如下:

“昨得苏友函,谓近有一浙人至吴,谈及余杭葛毕氏,殊津津有味。据云:葛毕氏美而艳,虽以铁丝烧红刺入乳孔,以锡龙满贮滚水遍体浇灌,受诸极刑,而色终未衰。且最善针黹,即在狱中犹事十指作生活,以消永昼。或有问其奸夫名姓,则默不一言。又问其用何物毒死本夫,则称系滕黄耳。问其何不买妾以自代,而必出此犯法事?则日,此亦前生注定,今言之亦徒然矣。惟杨举人被累,殆亦夙世有渊源乎?当其起解时谓差役曰:汝等不便与我言,当请汝老爷面见我。县令遂见之。日:我葛毕氏已天下闻名,亦女中之杰也。我跪汝前者非一次,汝肆我毒刑者亦非一次,试问古来妇女上刑部堂能有几人哉?今日别离故土,断难生回。请与尔商一事:须以亲坐之大轿,借我一坐;若小轿,则不行也。县令不得已,乃勉从之。又闻:葛毕氏平日滥与人交,据其自述,谓所私者可坐四五席云。以上皆浙人所告于苏友者。在苏友固不妄言,而浙人系日睹耳闻与否,本馆实未便臆测。姑就所述而录之,以符新闻之体例而已。

上文刊出后的第三天,申报又刊出了署名为呆呆子的来稿,论及葛毕氏的为人,及以前审问的官员的杆断,说这是以葛毕氏为矢,用以射杨乃武之的。现摘录原文如下:

“原详,葛毕氏素行不端,奸夫甚伙,则市色诲淫,已非一日。本夫意在纵容,不能约束,其为愚而无用之人矣,则可任其所为,无所顾忌,似不必置本夫于死也。即使自怨彩风随鸦,情有所属,则窃负而逃,何所不可?似亦不必置本夫于死也。且谋死亲夫罪大恶极,断难容忍、一乡愚亦知此理;何以亲属、邻里、地方保甲无一人举首,而必待县中访问,而必待两日始有逝者下堂之母以身死不明告哉?夹身死不明,疑辞也。其母以子之死可疑,访至两日,并无致死之确据,而仍以身死不明报,则此案为疑案也。忽云砒毒,

忽云滕黄,忽云饮食中毒。毒不一毒,所以致毒之由,究竟未明也;所致毒之人,终于未见也。此案以杨乃武为尔,以葛毕氏为矢,夹欠用以射的也。杨乃武果有冤,葛毕氏亦可疑矣。总之,吾侪谳案,必须平心静气,胸中断断着不得一毫成见。

这位呆呆子,是读者还是报馆中人的笔名,不得而知。但这篇文章却提出了几个新的问题:一是当时社会舆论只替杨乃武鸣不平,恼恨葛毕氏的诬攀杨乃武为下毒主使人,而这篇文章却能观察出葛毕氏在此案中也是受冤的;二是,这篇文章指出了审问此案的官员,对犯人供出的物,是砒霜或是勝黄,还是饮食毒物,并未审问清楚,就定杨、葛二人死刑,可见审问官的枉法判断。这样有理有节的文章刊在报端,足以使当时社会上对此案不大清楚的人,比以前了解起来。

一八七六年六月二十六日,申报在全案人犯解京之后,刊登了题为“余杭案密拿人证”的新闻。原文如下:

“余杭杨乃武一案未成信,经言官论列交部核议,査出先后不符情节,提京研讯,节经登报。到京后闻有平反之说。昨闻另有部文,密提此案人证,牵连余杭县父子、书役,未悉其详。兹阅前月二十五日邸抄‘浙抚奏解奉旨密拿余杭跟丁姜位隆’一折,则所闻不为无因矣。折内所陈,缘沈喻氏身边搜出姜位隆信件,坐是密拿归案。查沈喻氏为呈报葛品连身死不明之原告,今又有余杭县家丁托带信函,虽其中不知何语,已未免令人可疑也。本馆前论此案:以杨乃武为的,葛毕氏为矢。夫矢用以射的者也。虽一时兴到妄论,细思亦不为无见矣。”

杨案原告人沈喻氏因年老,不能长途跋涉,要求免到京受讯,刑部已批准其不必到京,但却在她身上搜出余杭知县跟丁姜位隆的信件。由此可以推测到,刑部在派人赴浙省监督提解案犯之时,已注意到余杭知县刘锡彤的劣迹,恐其私下买通原告沈喻氏,故而早已进行监视,搜出此信。

专人现场采访 刑部开棺验尸

申报在杨案全部人犯解京后,于一八七七年四月五日刊.出“刑部审余杭案”,报道了刑部开棺验尸的现场情形:

“余杭葛品连一案,前经刑部提验,委系因病身死,此已见诸邸抄。兹据京师人来言,当日检验时,刑部堂司各官与原审之余杭县刘令,并在公、在案诸人,俱于两旁静视。棺盖甫揭,人各心目惶骇,盖案关重大,虽非局中人,亦不自觉其色变也。棺盖揭去,群见尸身尚不尽腐烂,皮肉粗具,周身以丝棉缠裹,的是初殓时形状。则足见复审时并未检验也。比将骨殖取出,尚有残败血,故亦无须蒸洗。查其应受毒处之骨节,则皆洁白,无丝毫青黑痕。直省仵作与浙省原作作,同称无毒,声喊确凿。两旁观者欢呼雷动,叫

‘青天有眼’者不绝。刘令至是始咨嗟踯躅,神色惶速,免冠而自跪于提牢厅前求救命,叩头有声。提牢答以:‘何能为力?欲求救命,盍向死者求其默佑乎?’闻者又为之粲然。杨乃武之妻杨詹氏,念激之气溢于眉宇,亲执利刃拟剜刘令之腹,为旁人劝阻始止。“刘令复叱原作作日:‘尔当时如何验法?尔误我,尔误我!’作作曰:‘当时老大爷叫小的如此,小的将若何?’刑官笑指刘令曰:‘尚有何辞?’刘令乃语塞。钱宝生之母亦为其子诉冤。刘令低首无语,不复如初到京时尚敢多方狡展。亦可见实有以折服其心耳。”

当对,我国的新闻事业,尚不健全,申报馆能够派人到远离上海数千里的北京,采访到刑部审讯此案的情形,写出如此生动具体的报道,是很不容易的。申报馆通过这次案情的报道,吸取了经验,知道欲使自己的报纸内容丰富,吸引读者,必须在外埠各地,广设为报馆采访和撰述新闻的人员。这就使后来申报成为全国规模最大,影响最广的一张报纸;也为后来的中国新闻事业的发展,培训了一批新闻从业人员。

申报报道刑部审案情节 与李慈铭日记大致相符

上面刑部审讯的报道,说明这件冤案的真相已大白于天下。为了验证这篇报道的真实程度,我再引一段李慈铭越缦堂日记》中关于海会寺验尸之实情的记载:

“刑部堂官六人,司官八人,率作作二十余人,司官先验,堂官再验。其尸牙齿及喉结骨皆白色,绝无寿也。作作楷具结,言实以病死。刘锡彤亦挽首无词。闻其先两次赴刷部质询,白恃年老,咆哮万状。至庭谓,我乃奉旨来京,督同检验,非来就鞠,若曹乃先录我供词,何惯愦作司官耶!其门丁则惧罪直供,如何捏饰毒状,如何勾串药证。锡彤直前,奋拳击之。问官叱之,乃白摘其冠掷地日:‘我已老命矣,若参革我可也。’问官诘以所填尸格何以先曰‘口鼻流血’,后又改为‘七窍流血’;探喉之银针,何以不如法

洗涤,皆瞠目不能答。其狠强如此,至昨日乃殼无人色,口齿相击有声”。

上面所引李慈铭的日记,与当时申报刊出的情节大体是一致的。这就使得我们认识到当时申报对此案的报道的真实程度。但是当时社会上还有些人认为葛品连不是病死,而是被毒死的。李慈铭的《越缦堂日记》中说:

“当时适有四川总督丁宝桢人觐,闻复验得实状,大怒,在朝延扬言日:‘葛品连死逾三年,海消则骨白,不能以骨白定虚实也。’于是湖南、湖北人,以及胡侍良及杨昌浚之同乡,皆和而应之。丁宝桢并面斥刑部尚书桑春荣日:

‘此案何可翻,公真惯馈,将来外吏不可为矣’。罗这段日记,暴露出当时官场中官官相护,维护他们自身利益的本性。

申报不惧威胁 著论伸张正义

虽然有一部分官员不赞成为杨案平反,但此案之冤情已闹得天下皆知,实难遮尽天下人之耳目。再加上都察院里的几位御史,对此案追得很紧,其中有位王昕的奏本,更是严厉。奏本针对企图包庇那些对杨案断的复审官员,指出他们杠断人命案,理应受到惩罚。面那些复审官员贝仗着朝中有人,还企图蒙混过去。这在当时来说,正是一场正气与邪气的斗法。申报是明显地站在“正气”一边的,故而在王御史的奏本刊出之后,于一八七七年四月七日刊出了题为“书邸抄王御史奏浙省大吏承审要案疏后”的论说文,缕述申报

对此案报道的倾向性及经过情形,现摘录如下:

“当此案之初发也,余杭县令以为案无可疑,故解府解司解院均已按律拟断,一凌迟,一大辟。官场诸人亦皆以为铁案如il,无可平反。乃浙江阖省与邻近之士民,若深悉此案者,又皆无不为之呼冤。本馆接各处来信,亦皆无不为之诉枉。因见众口一词,始为录列于报,并非一有所闻即为列报也。

“途既已列报,闻浙省官场亦皆见之,若能少动天良,或者犹可另讯。反谓申报向来喜列谣言,不惟不肯见听,且欲污蔑申报,意图禁止。是何其厚于责人,薄于责己,固执如此乎?及至杨乃武之妻与姊一再京控;并闻浙省在籍之绅,亦有向当道言及者;又闻新任湖州太守锡君,初到派审此案,一讯之后,即辞不讯,似乎当道亦可以少悟矣。乃再讯三讯,仍然固执前见,照原定拟,毫不改更,大有“此腕可断,此判决不可移”之意。何其迷而不悟若此乎?未几,而台谏诸公交章论列矣;未几,而浙省京官联名公讼矣。最可

异者,学使于定案复奏之时另奏一片,巡抚于奏解人证之时斥非刑部,此固旁观者一见而即知其非,而当局者言而自以为是。今阅王侍御此疏果亦斥言,其谬可见。是非之见,大抵相同,何以旁观者清,当局者迷,竟至如此耶?是真不可解矣。

在百余年前报纸事业尚不发达的时代,申报能够始终重视这桩命案,而且立场严正,这是值得后来的新闻工作者学习的。那时候还没有“社会新闻”这个名称。那时的报人凭藉自己办报积累的经验,深知社会上发生的这类案件,特别是老百姓受迫害的冤案,人人都很关心;从老百姓需要的观点出发,报纸的影响才能扩大,销数也就增加。虽然申报当时是设在上海租界区域内,是英国人办的报纸,有“治外法权”作庇护,但报馆内的中国从业人员及其家属还是有可能受到迫害的,封建官僚就曾说什么,要禁止他们发行等等。

他们不惧怕这些后果,大胆地与封建官僚作斗争,对此案作了连续的报道,帮助此冤案得到平反。特别是有些报道是在审讯做出错误判断之时写出的,这是经过采访人员的大胆、机智、深入的工作,在审讯的衙门极端保密下采访得来的。后来的新闻从业员吸取了以上经验,加强报道这类老百姓关心的事件,并把这类报道称之为“社会新闻”。有的报纸版面上还出现了“社会新闻”的专栏。所以,百年前申报上刊出“杨乃武案”的连续报道,以及稍前的“京剧艺人杨月楼遭受迫害”的连续报道,可以说是后来报上的“社会新闻”的先导。

朝廷对杨乃武、葛毕氏案的判词

刑部在这种形势之下作出了对杨案平反的决定,并对违法的官员拟了个处理的意见,上奏清廷。一八七七年,也就是光绪三年,清廷对刑部关于杨案的奏本判词发下后,中报四月十一日刊出,题为“恭录谕旨”,现摘录如下:

“前因给事中王书瑞奏浙江复讯民人葛品连身死一案,意存瞻徇。特派胡瑞澜提讯。嗣据该侍郎仍照原拟具奏,经刑部以情节歧异议驳。旋据都察院奏浙江绅士汪树屏等联名呈控,降旨提交刑部审讯。经刑部提集人证,调取葛品连尸棺,验明实系因病身死,并非服毒。将相验不实之知县刘锡彤革审。并据御史王昕奏,承审人员任意瞻徇,复谕令刑部彻底根究。兹据该部审明定拟具奏:此案已革知县刘锡彤,因误认尸毒,刑逼葛毕氏、杨乃武妄供认奸、谋毙葛品连,枉坐重罪,荒谬已极,着照所拟,从重发往黑龙江效力赎罪,不准收赎。前杭州知府陈鲁于所属知县相验错误,毫无觉查,并不究明确情,率行具详,实属玩忽人命;宁波知府边葆成、嘉兴知县罗子森、候补知县顾德恒、龚世潼承审此案,未能详细讯究,草率定案;候补知县郑锡,经巡抚派令密查案情,含混禀复,均着照所拟革职。巡抚杨昌浚据详具题,既不能查出冤情,造京控复审,又不能据实平反,且于奉旨交胡瑞澜提讯后,复以问官并无严刑逼供等词,哓哓置辩,意存回护,尤属非是。侍郎胡瑞澜于特旨交市要案,所讯情节,既与原题不符,未能究诘根由,详加复验,率行奏结,殊属大负委任。杨昌浚、胡瑞澜均着即行革职。余着照所拟完结。人命重案,罪名出人攸关,全在承审各员尽心研鞠,期无枉纵。此次葛品连身死一案,该巡抚等讯办不实,始终回护,几至二命惨罹重辟,殊出情理之外。嗣后各直省督抚等,于审办案件,务当督饬属员悉心研鞠,期于情真罪当,不得稍涉轻率,用副朝廷明慎用刑之意。

杨乃武、葛毕氏的结局

读者看了申报对杨案报道的主要部分之后,对申报报道的过程和立场,已有所了解。当时中报的主持人是英国商人美查,创办电报是以营利为目的的。他知道,如果以比较公正的态度在报端发表老百姓最关心的事情,当能受到老百姓的欢迎,从而扩大报纸的销路,增加营利收人。这种做法,在客观上起了反封建的作用,并因此而训练出一批新闻从业员,帮助了中国新闻事业发展,这些,并不是美查当初在创办报馆时预先估计在内的事情。

最后,谈谈杨乃武、葛毕氏的结局。杨乃武自平反出狱后,声望甚大,在京津一带官署,作了一些时候的幕僚。申报馆主办人美查亦震于他刀笔之名,礼聘他为主笔。杨乃武也因为申报对他的冤狱平反在舆论上作了帮助,便允美査之请进入了申报。谁知工作不久因为发了一则国际新闻,得罪清朝驻英大使郭嵩焘,只得离开了申报,回到他的家乡(余杭县县前街杨宅),重理他为人写状子的旧业。因为他遭受过一番牢狱风波,便万分仔细起来,他代人写状子时,是用一只大盘,盘内盛有黄沙或香灰,用手指写在上面,交人家誉

出,以免过后遗下痕迹留作把柄。因为他文才出众,状子写得很好,晚年时,到也生意兴隆。

葛毕氏出狱后,回到余杭县,感到身世漂零,看破红尘,在余杭县城外的一所茅庵内出家为尼。据当地人说,她比杨乃武早死数年。

【站长补充:其实杨乃武比小白菜早过世。杨乃武离开了申报后回家继承父业,以种桑养蚕为生,1914年9月患疮疽,不治身死。毕秀姑出狱后,婆婆不相认,无家可归,县官还要将另行发配,她抵死不肯,到县城南门外石门塘“准提庵”削发为尼,取名慧定,晨夕诵经念佛,以种菜、养猪、养鸡为生,于1930年去世,因她已出家,死后火化,骨灰筑成了坟塔。】

此处评论已关闭